Большой праздник Коли Бугоркова. (Отрывок из романа "Вольная натаска). (Георгий Семенов)

Большой праздник Коли Бугоркова

Георгий Витальевич Семенов родился в 1931 году в Москве. Окончил Высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское). Работал на стройках Москвы и Сибири мастером декоративной скульптуры. Окончил Литературный институт имени М. Горького. Георгий Семенов хорошо известен советскому читателю. Его книги "Сорок четыре ночи", "Лебеди и снег", "Распахнутые окна", "Кто он и откуда"?", "Луна звенит", "Вечером, после дождя", "Дней череда", "К зиме, минуя осень", "Сладок твой мед" получили высокую оценку критиков.

Георгию Семенову свойственно лирико-философское раздумье о современной жизни, его волнуют вопросы нравственных отношений между людьми, поиски гармонии между человеком и природой. Тонко, с глубоким проникновением в психологию, любовно рассказывает писатель о наших современниках, людях труда.

Новый роман Г. Семенова "Вольная натаска", отрывок из которого мы публикуем, - многоплановое произведение, в котором читатели найдут остро поставленные нравственные и социальные проблемы и глубокую, верную любовь к Родине, к Москве, Подмосковью.

К вечеру неожиданно подул ветер, набежали облака, плотные и сырые, и заря оранжевой щелью светилась на закате, не предвещая хорошей погоды. А к ночи и совсем стало плохо: пошел редкий, рваный дождичек, постукивая в темноте по стеклам. С шипением набрасывался на кровлю, тормошил старый дом, но вдруг утихал, и тогда Коля с надеждой вслушивался в эту кроткую и мучительно желанную тишину. Но ветер опять проносился за окнами, опять постукивали дождевые капли, и опять пищали пружины раскладушки, на которой ворочался без сна, вздыхал и маялся Коля Бугорков.

Фонариком он изредка освещал часы на руке и с тоскою убеждался всякий раз, что время идет с такой медлительностью, от которой можно просто взбеситься. Мысли его улетали в мрачный лес, в его монотонное елово-березовое гудение, он внутренним своим взором видел угрюмых глухарей, сидевших на качающихся ветвях, и молил их не обращать внимания на непогодь.

"Ну пожалуйста, - твердил он, как заклинание, - сделайте милость! Я вас очень прошу, запойте утром. Милые глухарики, ну что вам этот ветер? Вы ведь старые, испытанные бойцы, у вас мохнатые лапы и черные бороды, вам ли бояться какого-то дождика и ветерка! Спойте, пожалуйста. Для меня. Я никогда еще не слышал вашей песни. Неужели вы не споете?: Глухарики, милые!"

Около часа ночи он не выдержал и поднялся. Дед спал на печке. Коля тихо оделся. В носках прошел на кухню, фонариком осветил керосиновую лампу, ибо электричества не было уже четвертый день, вынул стекло, пальцем снял с фитиля керосинно-горелый, едко пахнущий нагар и, чиркнув спичкой, которая с каким-то, казалось, реактивным шумом зажглась в тишине спящего дома, поджег фитиль. Стекло выбелило пламя, разъярило его, а Коля в свете огня достал с печи болотные сапоги, резина которых размякла от тепла, и обулся.

- Не спал? - бодро спросил дед, и Коля услышал улыбку в его голосе. - Мне тоже чего-то... Ну давай вставать... Времени-то сколько?

- Час уже, - шепотом ответил Коля, весь сжимаясь от радости. Ах, как он любил деда в эти минуты!

- Рановато... Ну да пока чай разогреем, пока что...

И дед словно бы стек с печи, бесшумно и по-молодому ловко опустился на лавку, а с лавки на остывший пол. На ночь он не раздевался, лег в мятых своих перемятых брюках, которые уже даже и не казались мятыми, и в вечной своей рубашке в клетку, в ковбойке, как почему-то называются такие рубашки.

- А зачем чай-то? - спросил Коля с сомнением. - Потом попьем... Дед, а ветер-то! Всю ночь шумит. Как думаешь, ничего?

Александр Сергеевич не смог, конечно, огорчить внука, сказав ему, что это не только "ничего", а вовсе даже очень плохо для охоты, глухари вообще могут не петь в такую погоду. Прикинулся бодрячком и, зевая, сказал:

- А чего им ветер? Запоют! А без чая, Коленька, нельзя, милый. Ночью придем на ток и там часок еще просидим, пока рассветет... Ночи холодные.

И дед, вытащив из печи теплый чайник, стал разжигать керосинку, от которой тоже резко запахло жженым фитилем и копотью.

Чайник долго зудел на тусклой керосинке с прокопченной слюдой, долго из носика курился парок, а вода никак не закипала.

- А чего его ждать-то? - нетерпеливо восклицал шепотком Коля. - Давай так пить, вода-то ведь кипяченая!

- Успеем, Коленька, все успеем. И чайку попить и на ток прийти вовремя. А как же! Сейчас он закипит, мы чайку бросим на заварку. Без горячего чая плохо. Э-э, брат, а чего я тебя спросить-то все время хочу, да забываю? Дробь-то у тебя какая в патронах? Нолевка-то есть? А?

- Нету, дед...

- Вот те и собра-ались!

- Да не бойся ты, де! У меня ружье бьет так, что и двойка будет в самый раз.

- Мелковата, мелковата... Ай-яй-яй! Как же это я вчера-то сплоховал?.. Мелковата дробь, а у меня калибр-то двенадцатый... Давай-ка сейчас быстренько перезарядим, а? Ну-ткась, подойдешь, ударишь, а он улетит, а? И ляжет костями где-нибудь... Жалко.

- Не бойся, говорю! Не ляжет. Он у меня тут же ляжет. Мне б только услыхать его, мне бы... Убить, конечно бы, но и услыхать, подойти к нему... А убить-то... Убить - это... вообще счастье... Не верю я в это. Не буду я перезаряжать! Не буду, дед! Говорю тебе, у меня ружье гениальное. Я же знаю!

Без девяти два они, уже не таясь в тишине, не осторожничая, глухо протопали в своих резинах к двери, шумно растворили ее и плотно захлопнули за собой. Коля Бугорков снял со стены в сенях холодное и приятно тяжелое, ласковое своими линиями, своей ореховой плотностью и полировкой ружье и вслед за дедом вышел в темень весенней ночи.

- Фу, черт, - сказал он, - какой ветер сильный, а?

- Это он здесь сильный, - откликнулся Александр Сергеевич. - В лесу-то потише будет.

И они, примолкнув, пошли через луг. Дед шел впереди. Жиденький свет его фонарика мазал кочкастое травяное бездорожье, выхватывая из тьмы то золотые пушинки какого-то куста, то рябящую под ветром лужу. Короткие голенища литых сапог пошлепывали по тощим его икрам, и слышно было, как что-то словно бы хрюкало в них внутри.

Коля Бугорков тоже светил перед собой, го и дело поглядывая на небо, надеясь увидеть в его темноте хоть одну какую-нибудь звездочку. Но тщетно.

- Ладно, хоть дождя нет, - громко сказал он.

- Да, - отозвался Александр Сергеевич, и

Коля понял, что надо помолчать: дед не любил разговаривать на ходу.

Когда они подходили к лесу, с какой-то лужи поднялась с шумом пара кряковых. Утка хрипло закричала от испуга, и Коля успел лучиком света мазнуть по ней летящей. Увидел изогнутую шею, напряженно машущие косые крылья, блеснувшую бусинку глаза... Но утка тут же растворилась во тьме, а ветер отнес ее крик и посвистывание крыльев.

- Дед, утки! - сказал он в восторге.

Но дед промолчал. Он еще с вечера все подробно объяснил внуку, постарался как можно точно передать песню глухаря, его щелканье, точение и даже заставил его под это свое "точение" пройтись по комнате, смотрел, как внук ногу ставит, и недовольно морщился, ругался, когда тот не успевал вовремя остановиться:

Дед

- Ну все, можешь идти домой. Глухарь слетел. Кто ж так ходит? Ты ходи так, - и он показывал, как надо подходить, как ногу ставить, чтобы успеть вовремя замереть на месте. - Сначала ставь пятку, а потом всю стопу, как на колесах иди и в коленках пружинь. Вот так. Да не так, господи! Ты тут не чечетку отбивай, а, говорят тебе, как на колесах, мягко, как бы перекатываясь с ноги на ногу... Во-от! Ну еще давай... Так... А ружье как держишь? Руки где? Ружье стволами вверх и чтоб казенник на уровне подбородка был, чтоб это не палка какая, а оружие твое, рука твоя, понял? Весь как рысь, во! Как кошка. Не крадись, не крадись! Ты иди и поспешай, чего ждать-то? Тут только успевай: раз-два и - стоп! Стоп! Вот...

Женщины смеялись над тем, как дед внука своего обучал, Коля тоже не мог без улыбки исполнять все эти движения посреди избы, а дед был серьезен и строг, как и подобает быть учителю.

Теперь же, войдя в лес, Коля молчал. Лес во тьме был неузнаваемо глух и суров. Свет фонариков усиливал это впечатление. Поваленная елка на пути, растопырившая сухие свои сучья, которые параллельными щупальцами перекрывали все освещаемое пространство впереди, казалась непроходимой преградой. Но дед лез в эти сучья, в серую эту колючую паутину, и каким-то чудом оказывался уже по ту сторону елки. А следом проходил и Коля, хотя и царапали ему лицо ломкие и цепкие, как проволока, ветви. Стволы "засахарившихся" старых елей казались такими огромными, каких никогда еще и не видел в своей жизни Бугорков, хотя и ходил по этому лесу множество раз. Утопающие в мокрых мхах ноги, казалось, не находили опоры, словно они с дедом зашли в болото, в несусветную какую-то глухомань, в чертовы кулижки.

Хотя и пяти минут не прошло с тех пор, как они углубились в лес, Коля Бугорков уже не мог понять, в какой лес они зашли, в каком направлении идут и где теперь деревня Лужки, где дорога и где река Тополта.

Он удивлялся все больше и больше деду: ни разу не замешкавшись, тот шел и шел по этому страшному бурелому, которого отродясь не видел Коля в здешних чистых лесах, ломился, как лось, сквозь болота, шваркал селезнем на пластах жесткого и рассыпчатого, как белый речной песок, снега, уводя его в неведомую глушь, в мрачное ведьмино царство... И странное дело, он впервые в жизни почувствовал свою вторичность рядом с дедом, свою беспомощность и подспудный свой, потенциальный страх, который тут же схватил бы его за грудки, если бы вдруг старый его дед взял бы да и исчез, не дай бог, оставив его одного в этой новоявленной тайге, в этом жутковатом, глухом шумящем невидимыми вершинами черном, буерачном лесу, среди бесконечных, громадных серых паутин мертвых деревьев, упавших в мокрые мхи и поросших непроходимым кустарником, который все время мельтешил в желтом свете электрического фонарика, хлестал по лицу, по рукам, по одежде. Как до сих пор он еще не свалился, не выколол глаза, Бугорков уже и не понимал. Он потерял всякое ощущение времени и места. Ему казалось, что они в который уж раз переходят одну и ту же упавшую ель, продираясь сквозь ее сучья, возвращаются и опять лезут через нее или под ней, чтобы снова вернуться и проделать то же самое, хотя, конечно, он чувствовал с каким-то испуганным восхищением, что они идут все дальше и дальше в лес.

"Как же дед о дин-то тут ходит по ночам? Ай да дед! - думал он, запыхавшись от скорого хода. - Не боится и дорогу не теряет! Вот это дедуля! Ай да он! Ну, дед, не знал я тебя, оказывается. Как же я люблю-то тебя, дед!"

С восторгом и удивлением поспешал он за своим дедом, стараясь не отставать, но и не идти слишком близко, чтоб не хлестались ветви, и были минуты, когда ему чудилось невероятное: словно бы они с дедом не в ночном лесу, а в мрачной пещере со всякими там сталактитами и сталагмитами, и нет конца и края этой подземной дыре, освещаемой хилыми лучиками карманных фонарей, бегающими, шныряющими, дрожащими крыльями света.

А дед вдруг остановился и, когда Коля поравнялся с ним, сказал бешеным каким-то шепотом:

- Теперь потише иди. Недалеко теперь. Ветками-то не трещи.

- Да как же тут... не потрещишь-то? - тоже шепотом спросил внук, но тут же пообещал: - Ладно, постараюсь.

- Теперь почище лес пойдет. Березы, а среди берез елки. Вот... какой ток у меня. Не ток, а театр. Хочешь курить - кури сейчас, там нельзя, - и дед качнул головой во тьму, в том направлении, где находился глухариный ток.

В глотке все пересохло у Бугоркова, он с непривычки запарился, но близость тока так ошеломила его, а запрет на курение, который как приказ прозвучал в дедовском бурном шепоте, так напряг все его мышцы, нервы, жилы, так вдруг обострил слух, зрение и даже обоняние, что все это вместе словно бы пригвоздило Бугоркова к земле, и он, ликуя душою, поверил вдруг в удачу.

- Дед! - сказал он с восхищением. - Дедушка, неужели услышу?

- Запоет, так услышишь, - охладил его дед. - Ну, отдышался? Закуривай тогда, угощай меня, покурим тут и потихонечку с богом.

И они закурили. Дым сигареты показался Бугоркову вкусным и очень полезным, как если бы он в жуткой жажде приник губами к холодному роднику, тупея от небывалого счастья - счастья обладания неиссякаемой водой, радости проникновения этой живой воды в сознание, в душу, а потом уже в жадный желудок. Так и сигарета - последняя перед великой охотой - была для него родниковой водой, счастливым и блаженным отупением.

Что-то похожее на священный страх испытывал Коля Бугорков в эти летящие минуты передышки, словно бы все, что связывало его с прежней жизнью, осталось за темным порогом лесной опушки, а теперь начиналась новая, потусторонняя какая-то жизнь, словно бы в том направлении, куда кивком показал Александр Сергеевич, лес волшебным образом расступился и на озаренной солнечным светом поляне, на зеленых ветвях сидели райские птицы невиданной красоты, одну из которых он очень хотел добыть.

В общем-то, так оно и было на самом деле. Он пришел сюда с заряженным ружьем, чтобы вмешаться в таинственную жизнь леса, нарушить извечный ход этой жизни, убить большого и сильного самца, отсечь какую-то сложную и долго длившуюся во времени, запланированную, так сказать, природой, живую ветвь птичьей родословной. Убить, чтобы никогда потом не узнать последствий этого насилия, никогда даже не задуматься об этом и не вздрогнуть от ужаса содеянного.

Но в эти минуты Коля Бугорков был так далек от подобных мыслей, так его волновала близость тока - этого древнего рыцарского ристалища, - что, если бы даже ему в эти минуты пришло в голову нечто подобное, он наверняка бы усмехнулся своей неожиданной блажи и ни одна жилка не дрогнула бы в нем при мысли о каком-то насилии над жизнью. Он чувствовал себя в эти минуты так, точно вся его прежняя жизнь была лишь подготовкой к этому приобщению к клану великих охотников, познавших удачу на глухарином току.

Теперь он хорошо слышал шум ветра в вершинах леса и слышал еще торопливое гульканье и бормотанье бегущей где-то поблизости талой воды, которая, казалось, бурлила где-то под землей или в каком-то глубоком овраге. А сам он как бы повис во тьме между этими звуками, земным и небесным, между тяжестью мутной воды и легкостью ветра. У него даже голова кружилась от острого ощущения своей невесомости.

Но весь этот трепет, расслабленно-приподнятое состояние души - все это прошло, как только Александр Сергеевич, придавив ногой окурок, тихо сказал:

- Ну, пошли...

Он сказал это так, будто бы после тяжелых раздумий нашел наконец-то единственно возможное решение.

А лес вскоре стал редеть, исчезли мхи под ногами и бурелом, и засветилась вокруг фосфоресцирующая во тьме березовая кора. Дед погасил свой фонарик. То же сделал и Коля, с удивлением и радостью увидев, а вернее, почувствовав, ощутив неприметные признаки пасмурного рассвета в лесу; во тьме стали не то чтобы видны, но уже как бы ощутимы все препятствия на пути, словно бы в сознании включилась какая-то сверхчувствительная система, какой-то неведомый локатор, который стал посылать вперед свои импульсы, а импульсы эти отражались от круглых предметов: стволов старых берез и черных пятен огромных елей, хотя тонкие ветви кустов еще прятались от этих импульсов, не отражали их, не прощупывались ими.

Тьма еще была непроглядная в лесу. Но идти уже стало легче.

И когда дед, ни слова не говоря, остановился вдруг возле сросшихся берез и быстро присел, привалился к ним спиною, жестом приглашая внука сделать то же самое, Коля, напрягая зрение, с невольным испугом огляделся вокруг и так же быстро привалился боком к шершавому камельку этих лесных сиамских сестер.

- Поспи полчасика, пока рассветет, - прошептал дед и сам как бы вполз по уши в свою перешитую из солдатской шинели, подбитую ватой топорщащуюся куртку.

- Не-е-е, что ты, де! - шепотом отозвался Коля, таращась во тьму и с трудом различая контуры березовых стволов. Они уже были чуть светлее редеющей тьмы и елового мрака, черных этих провалов во тьме, которые были елями.

Дед, уйдя подбородком в нутряное, духовитое тепло куртки, засопел сонно, а потом и задышал ровно и спокойно - уснул, словно бы ушел от внука, оставив его одного в лесу.

А Коля даже дышать боялся полной грудью, как будто глухари сидели у него над головой. Но, пообвыкнув, привалился к деду, ощутив пустоту вздыбившегося суконного плеча куртки, ощупал землю под собой, холодную прошлогоднюю траву, брусничные листья. Все это было хоть и влажным, но не мокрым и пахло приятно: смешивались запахи сладкой и терпкой коры, холодной земли и травяной прели.

Скучно шумел лес, рождая в душе тоскливые сомнения и даже отчаяние. Уже стало казаться Коле, что в такую погоду глухари вообще не поют, а потому дед так легко и просто уснул, зная наперед о неудаче. И он старался утешить себя, что весь этот ночной переход уже и есть охота, а то, что они теперь сидят с дедом в ожидании рассвета, это тоже охота, тоже надежда на удачу, та надежда, из которой в общем-то и состоит вся охота, вся эта древняя страсть. "А убью или нет, - думал он, - это уже неважно. Ну не убью, что от этого изменится?"

Рис. А. Семенова

Он думал, что ничего от этого не изменится, совершенно забыв о том, что в случае его неудачи останется в живых редкая, реликтовая птица, а уж она-то не будет лишней на нашем задымленном шарике.

Он это сбрасывал со счетов, думая в эти минуты только о своей удаче или неудаче. Он знал из рассказов деда, что здесь - именно здесь! - пели с весны четыре глухаря, а теперь их осталось три. Но ему казалось в эти минуты, что у него нет никаких шансов убить одного из них.

Еще одного!

Всего лишь одного!

Еще одного, который бы запел на рассвете где-то тут, поблизости, может быть, за этими черными пирамидами старых елей. Лишь бы услышать, как он поет!

Вряд ли кто-нибудь, кроме охотников, назвал бы звуки, издаваемые токующим глухарем, песней. Смесь какого-то вибрирующего шипения, шелестяще-шуршащего змеиного скольжения, восторженного захлеба и вдруг настороженного, почти без перехода токанья, четких ударов по басовым ксилофонным клавишам, короткий и такой же восторженный пробег по этим клавишам, слитный и возносящийся к небесам перезвон, выливающийся в новый и непередаваемо краткий, захлебывающийся от восхищения и восторга, стремительно шелестящий звук, который опять отсекается слитным и сочным токаньем.

Я уверен, что далеко не все охотники, прочитав эти строки, вполне согласятся со мной. У каждого из них своя глухариная песня, услышанная по-своему, и так же непередаваема она, как и та, которую слышал когда-то я.

Так и Коля Бугорков, которого от возбуждения бил уже озноб, ждал на рассвете свою песню, о которой он тоже никому не сможет рассказать, чтобы слушающий его человек вполне бы мог, ни разу не слышав глухаря, представить себе, что это такое. О ней можно напомнить человеку! Только тогда она снова зазвучит в душе.

Пискнула лесная мышь, зашуршала в траве, в листьях и снова сдавленно пропищала. Было холодно, и хотелось курить. Стали отчетливо уже видны стволы берез и плоскость земли.

Бугорков чутко ловил каждый звук леса. Иногда доносились сверху тихие и глухие постукивания качающихся веток. Дед оказался прав: в лесу было значительно тише, чем на открытом месте, - ветер гулял только в вершинах, а внизу, как под какой-то шумовой крышей, таилась в каждой травинке, листике, веточке настороженная тишина - слышно было шуршанье мыши, дыхание деда.

Хрустнула ветка за темными елями: лось или кабан, а может быть, белячок вышел на свадебные свои игрища.

И вдруг... Нет, это опять стукнулись ветки, раскачиваемые ветром. Далеко... И опять застучали, словно бы кто-то их нарочно потряс... А может быть, это не ветки?..

Коля Бугорков весь напрягся, затаил дыхание, вытянулся весь в том направлении, где опять и опять раздались далекие и странные звуки, очень похожие на постукивание веток. Но ведь это было так далеко! Какие же ветки должны были там стучать, чтобы он мог отчетливо слышать их стук?

"Нет, это, конечно, не глухарь... Не-ет... Неужели кто-то идет, кто-то ломает ветки? Зачем? Человек? Не похоже... Кто же тогда?"

- Дед! - шепотом сказал Коля, толкнув его в бок. - Кто-то там? Слышишь? Вон в том направлении... Слышишь, хрустит?.. Идет, что ли, кто-то?

Александр Сергеевич хлюпнул носом, вылез из своей куртки и, раскрыв рот, подняв брови, прислушался на мгновение и тут же с каким-то несонным, привычным азартом стал подниматься, ухватив внука за плечо, опираясь на него, и прошептал вдруг совершенно невозможное, совершенно несоответствующее всем тем представлениям, которые уже сложились в сознании Коли о глухариной песне:

- О-он!

Это круглое, долгое и восторженное "о" подбросило Колю Бугоркова, он сжал в руках ружье, передвинул предохранитель, услышав звонкий, металлический щелчок, а дед, который тоже уже был на ногах, ухватил его за рукав:

- Ты куда?! Тихо! - сказал с такой строгостью и страстью, что Коля сразу подчинился ему. - Пусть распоется, а потом пойдем...

- Дед! - взмолился Коля. - А ты не ходи! Я один пойду...

- Тихо ты, дурак! Чего орешь? - злобно прошептал дед. - Он ведь недалеко, шагов триста, может... А ты орешь - "один, один!.." Один ты не подойдешь.

В нем вдруг проснулся охотник. Он забыл о своих нежных, родственных чувствах, которые питал к своему внуку, он увидел в нем соперника, человека, который хотел отнять у него последнюю радость в жизни, хотел, пользуясь молодостью своей и глупой силой, оттолкнуть его, не дать ему насладиться, почувствовать себя счастливым, сильным и ловким мужчиной.

- Тихо! - снова сиплым шепотом приказал Александр Сергеевич, рукой отстраняя внука, с силой надавливая ему на грудь растопыренными пальцами. - Стой... Темно еще.

Коля в ужасе огляделся. Увидел вершины берез и елок на светлеющем грязно-сизом небе.

- Какой темно? - прошептал он со злостью. - Я уже вижу все! Это ты не видишь, а я вижу. Я пойду... Не держи меня, дед! И не ходи! Сиди тут...

Он уже отчетливо слышал теперь за шумом ветра щелканье глухаря, а вернее, какой-то чередующийся - то отдаляющийся, то вновь приближающийся - перестук, никогда еще в жизни не слышанный и ни на что не похожий... Но все-таки что-то сухое и деревянное слышалось в этом стуке, как будто кто-то перебирал в пальцах гигантские коклюшки, выточенные из можжевельника, просохшие и отполированные до блеска.

А Александр Сергеевич словно бы очнулся от своей страсти, от минутного помрачнения и, обмякнув душою, стал шепотом просить внука:

- Дурачок. Мне ведь не жалко. У тебя, конечно, глаза позорче моих. Но ведь он недалеко!

Подойдешь, а увидеть не увидишь. Будешь стоять, дурачок! Подожди минуток пять - пойдешь. Ладно. Обещал, так пойдешь. А сейчас тихо! Стой, Колька... Наш будет... Ишь, как распелся... Раз уж так поет, - будет петь... Не бросит.

Как услышал Коля, что глухарь и бросить, оказывается, может песню, так опять в нем все напряглось и его помимо воли опять потянуло туда, где пел глухарь, туда, к вершинам леса, словно бы между ним и глухарем протянулась вдруг невидимая и непрочная веревка, от его ног и вверх по восходящей линии к тем смутно и мрачно качающимся вершинам деревьев, которые уже были видны на фоне хмурого, рассветного неба.

И он пошел. Дед с ним ничего уже не мог поделать и остался за его спиной. Коля опять услышал, теперь уже с недоумением и страхом, почти не понимая деда:

- Ах, дурак! Не так ведь идешь!..

Но для него уже все пропало: дед, его страстный и отчаянный, злобный шепот. Он слышал только странный звук и внутренним взором видел ту самую веревку, по которой он словно шел, оступаясь, теряя равновесие и снова обретая его, шел туда, к рассветному небу, в котором бился этот звук.

Он все время помнил о том, что надо идти под песню, под точение, как говорил дед, но он не слышал песни и шел в паузах между щелканьем, пока вдруг не расслышал какое-то скоропалительное чертыханье птицы, которое, не успев начаться, тут же исчезло, словно птица ругалась шепотом. Когда он услышал этот звук, он остановился, задохнувшись от возбуждения, и, отдышавшись, попытался успокоиться, не торопиться и подладиться под эту песню, которая теперь уже напоминала ему не чертыханье, а очень быстрое, туда и обратно, точение ножа на бруске. А токанье было так уже хорошо слышно, что казалось, будто глухарь пел совсем рядом.

Он снова пошел, как учил его дед: раз-два, с пятки на стопу, с пятки на стопу - стоп! И получалось вдруг так, что это - с пятки на стопу, с пятки на стопу - стоп! - стало песней, именно так она теперь и зазвучала в его сознании, если попробовать передать ее словами. Когда ему это так послышалось и удалось почувствовать песню в себе, он уже с необыкновенной легкостью и даже ловкостью стал приближаться к птице, мысленно твердя это открывшееся ему словесное звучание песни: "С пятки на стопу, с пятки на стопу - стоп!"

И когда он произносил мысленно короткий приказ: "Стоп!" - он замирал, и тут же прекращалась песня, переходя опять в громкое и теперь уже не сухое, как казалось издалека, а сочное колокольно-звонное, объемное биение, которое переполняло собою молчаливый рассветный лес и с такой силой ударяло по барабанным перепонкам, что Коле и вправду начинало казаться, что сверху на него обрушивался никогда не слышанный им, бесподобный, чем-то даже напоминающий соловьиное щелканье, но и не щелканье в то же время, колокольный... не звон, а какой-то бой, какие-то лопающиеся, округлые, боевые звуки.

Коля Бугорков весь превратился в слух, словно весь, от пальцев напряженных, пружинистых ног до мокрой горячей макушки, был живым звукоуловителем, огромным ухом, настроенным на близкие теперь вершины берез и елок, на которых был как будто установлен громкоговоритель, издающий допотопные звуки.

Именно так услышал он первую свою глухариную песню, которая, чем ближе он подходил к птице, все больше и больше наполняла его бесовской своей зачарованностью, оглушая и каким-то странным образом превращая его в обезличенное, чуткое, страстное и, по сути, жестокое существо, подходившее к птице, которая во время короткого точения перестает слышать, с одной лишь мыслью - убить.

Как это всегда бывает на рассвете, его кажущаяся медлительность вдруг обманывает, и ты неожиданно начинаешь различать цвет окружающих тебя предметов, хотя только что был в такой мутной серости, что разогнать ее, казалось, не было у природы никакой возможности или, во всяком случае, быстро это сделать нельзя было никак.

Коля Бугорков стал уже отчетливо все видеть вокруг, хорошо видел светлеющее небо и шевелящиеся макушки голых, сквозящих берез, их коричневый оттенок на фоне сталисто-серого неба, где теперь тоже были хорошо различимы темные сгущения облаков и более светлые, белесые пространства.

Чем ближе Коля подходил к птице, тем выше задирал голову, вглядываясь в вершины, с панической суетливостью боясь не разглядеть, не заметить поющего глухаря. Он настолько приблизился к нему, что чудилось, будто бы он не в лесу был, а в каком-то гулком, сводчатом храме с идеальной акустикой - так громок и пугающе прекрасен был голос одинокого певца... И вдруг ноги его, уже привычно делающие упругие шаги под звучащее в нем "с пятки на стопу, с пятки на стопу - стоп!", в момент, когда надо было останавливаться, почувствовали хлесткие и пружинистые ветви незамеченного, еще растворенного в земных потемках куста. Он успел остановиться, но понял, что теряет равновесие и вот-вот упадет. Все в нем напряглось, и он почти падал, когда глухарь опять перешел на спасительное для Коли Бугоркова точение. Он шумно, с треском ветвей шагнул в сторону и замер с болезненно искаженным от перепуга лицом, со сбитым, сиплым дыханием, которое он не в силах был затаить. Но птица не слышала его и продолжала петь. И песня ее доносилась с ближайших елей, которые росли сразу же за большой старой березой.

Колю отделяла теперь от этих елей плоско светлеющая полянка, к которой он вышел, перед которой стоял, пропустив песню и соображая, как ему лучше обойти это открытое пространство. Он еще не вышел на поляну, и перед ним были две тоже старые березы и голый куст, который он хорошо видел перед собой.

Глухарь пел в елях, которые словно бы проявили свой цвет, хотя были темны еще и монолитны, как стена; просто глаз улавливал темную зелень в черноте этой стены, до которой оставалось шагов пятьдесят, не больше.

Коля двинулся вправо, шагнул аккуратно и осторожно. И, оказавшись открытым, не защищенным березами и кустами, впился глазами в ели, где, по его расчетам, бил в свои коклюшки глухарь. А когда он опять зашипел, зашелестел, когда заструилось змеиное его сипение, брызжущее восторгом и страстью, Коля успел укрыться за березой.

Он сделал второй шаг и замер в очень неудобном положении, рассчитывая, уже по привычке, вскоре выйти из этого положения и продолжить свой путь. Но в тот почти неуловимый, скользящий момент, когда оборвалась песня глухаря, нога его попала случайно на какую-то крохотную веточку, которая прогнулась под ногой, вдавленная ее тяжестью в мягкую, мокрую землю, а потом вдруг чуть слышно, глухо, подземно треснула.

Коля Бугорков не слышал этого сырого хруста, он только костью ноги почувствовал его, но тут же понял весь ужас происшедшего.

Коля Бугорков

И услышал опять, как шумят вершины леса.

Оглушенный только что звучавшей песней, он ждал ее продолжения, успев привыкнуть к ней, к ее зазывной непрерывности. Но слышал только шум ветра и видел на той стороне узенькой поляны качающуюся березу, которая четко выделялась на фоне темной еловой стены. Кланяющаяся и скучно шумящая вершина ее мутно растекалась в мрачном небе.

Коля не мог поверить в эту ветреную, печальную тишину. Умолкли восторженно-ликующие барабаны небывалого торжества, и наступили привычные будни. Растаяли надежды. Неужели праздник прошел?

И когда он понял все случившееся, поверил в страшную свою неудачу, внутри его раздался невыразимо тоскливый, протяжный стон, который Коля с трудом сдерживал, чтобы он не вырвался наружу.

Он настолько уверовал в своего глухаря, что затянувшееся молчание птицы, монотонный шум ветра - все это такой жалостью отдалось в его сердце, что он чуть ли не плакал от досады, стоя при этом в неудобной, неловкой позе, выдержать которую он был не в силах долго, и если птица не запоет вскоре, он все равно спугнет ее.

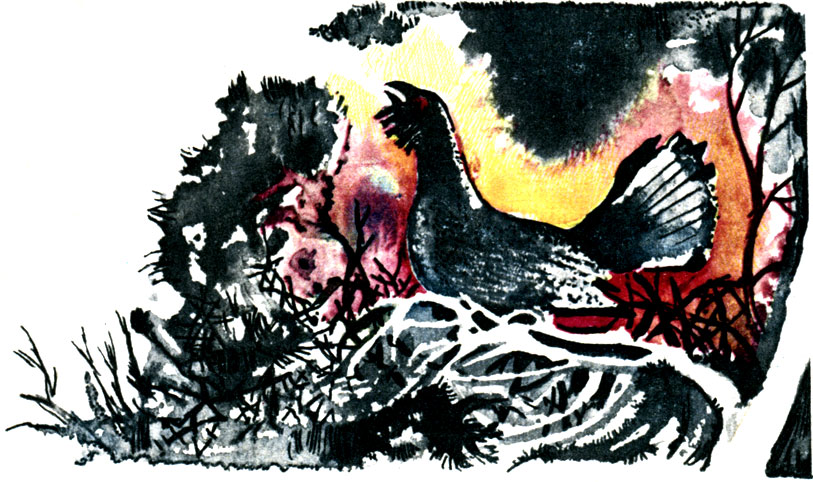

Глухарь

А птица молчала, как будто ее и не было никогда тут, как будто песня ее просто послышалась Коле Бугоркову.

Он стал молить птицу, чтобы она сжалилась над ним. То есть он хотел, чтобы она никуда не улетала и начала бы опять петь и, в конечном счете, позволила себя убить.

Это трудно себе представить, но это было именно так. Он просил, умолял со всей искренностью и святостью, на какую был только способен, чтобы живая и красивая, большая, редчайшая птица пожертвовала своей жизнью ради того, чтобы он ушел из этого леса счастливым.

А между тем стоять он уже больше не мог, не мог держать в вытянутых руках потяжелевшее, невыносимо тяжелое ружье, которое с такой силой давило на мышцы, что они в неимоверном напряжении стали болеть и с болью этой расслабляться.

Его спасла старая береза - если можно говорить о каком-то спасении охотника, жаждущего убить птицу. Это укрытие дало ему возможность незаметно и тихо опустить руки с ружьем, не сводя при этом глаз с очень подозрительного темного пятна, похожего на ведьмину метлу, которое раскачивалось вместе с вершиной березы, стоящей на той стороне полянки.

Трудно было сказать, сколько прошло времени с тех пор, как умолкла птица. Но пятно это он стал различать только теперь и уже не терял его из виду. То ему чудилось, что пятно меняет свои формы, вытягивается, и тогда у него начинало гулко биться сердце в надежде, что перед ним сидит глухарь, то вдруг сомнения брали верх над счастливыми догадками, и он понимал, что это всего-навсего болезненное переплетение сквозящих ветвей, похожее на рыхлое воронье гнездо и называемое ведьминой метлой.

Уже как будто достаточно рассвело, чтобы понять наконец-то, что ж это такое - птица или клубок веток. Но глаза никак не могли разглядеть в полурассвете, в полуночи, в мутном сумраке это пятно на березе. И, конечно же, его очень смущало и то, что пятно было на березе, в то время как ему было известно и по устным рассказам и по охотничьей литературе, что глухари токуют на хвойных деревьях.

Он так измучился, так отчаялся в своем изнурительном ожидании, так трудно было ему держаться на полусогнутых, немеющих от боли, дрожащих ногах, что были мгновения, когда ему хотелось вскинуть ружье и выстрелить в это мерно покачивающееся пятно, которое то уходило в темноту елей, то опять появлялось на фоне текучего неба. То оно казалось ему огромным, это пятно, то совсем маленьким, чуть ли не с голубя величиной. И он не решался стрелять и, напрягая последние силы, ждал.

Где-то далеко, за лесом, вдруг раздался ужасающий треск тракторного пускача.

"Ну, теперь-то все кончено, - подумал Коля Бугорков, проклиная этот механический треск, который, правда, вскоре умолк. - Но все равно! Черт бы его побрал!"

И вдруг над ним оттуда, где было темное пятно на березе, раздался очень осторожный одиночный щелк, словно кто-то огромными щипцами расколол упругий, сухой, звонкий орех.

"Ну молодец! Ну какая же ты умница! Боже мой, ну еще! - опять взмолился Коля Бугорков, не веря в свое счастье. - Ну! Еще..."

И птица вняла его мольбе, послушалась, щелкнув опять и опять. Она еще не очень доверяла тишине и как бы щелчками своими спрашивала, все ли в порядке.

"Все в порядке, не бойся, - говорил ей Коля Бугорков. - Все хорошо..."

Птица словно бы услышала и поверила ему. Раздалось опять щелканье, перешедшее в ксилофонный разбег, в бешеную игру боевых, щелкающих звуков, которые вылились вдруг опять, как и раньше, в страстное, стремительное шелестение, под которое Коля Бугорков успел вскинуть ружье и, смутно различив планку, посадил на нее черное пятно.

Он знал, что если даже это вовсе не птица, то, выстрелив в это пятно под песню, он все равно не спугнет глухаря, который не услышит выстрела.

Но это был глухарь.

Когда под вторую песню, в самом начале ее, Коля нажал на спуск, он не заметил, не расслышал как будто выстрела, но сразу же понял, что песня оборвалась, и увидел, немея от радости, как что-то огромное сорвалось с вершины березы и, задевая за ветви и все увеличиваясь в размерах, понеслось вниз и тяжко, раскатисто, как ружейный выстрел, ударилось о мокрую землю.

Не помня себя, он побежал к этой чернеющей на земле груде и, увидев под ногами у себя убитого наповал глухаря, закричал что есть мочи на весь лес:

- Ура-а! Убил! Дед! Глухаря убил! Де-ед!

Он схватил его за шею и, ощущая в руке теплую тяжесть птицы, поднял ее, башкастую, белоклювую, хвостатую, увидев и почувствовав в руках последний вздрог умершего глухаря. Он словно бы в недоумении или в досадливом каком-то вздохе пожал крыльями, как плечами, приподняв их в судороге, и навеки затих.

- Дед! - кричал Коля. - Убил! Де-д! Вот он...

Дед сердито откликнулся из соседних берез:

- Чего ты орешь на току? Не ори... Знаю, слышал...

Он тоже не сидел на месте и тоже подходил к глухарю следом за внуком. А когда птица замолкла, решил, что внук подшумел глухаря и он уже не запоет. В душе его шевельнулась радость, как если бы не глухарю, а ему самому удалось спастись. Но, вопреки всему, петух запел и был убит. Вроде бы все сложилось хорошо, и Александр Сергеевич был доволен, что внуку удалось убить глухаря - первого в своей жизни. Но не мог избавиться при этом от какой-то тоскливой жалости к птице, которую он словно бы предал, приведя на ток еще одного человека - своего внука. На ток, о котором пока никто из людей, кроме него, не знал. Это были его глухари. Слишком дорогие подарки дарил он людям, которые сами не нашли в своей жизни еще ни одного тока. Теперь в нем боролись эти два чувства: радости за внука, которому он подарил своего глухаря, и сожаления.

Но победила радость (пополам с завистью), когда он подошел и, взяв из рук внука тяжелого, старого петуха, взвесил его в своей руке.

- Ого! - сказал он поощрительно. - Хороший петух! Молодец... А я думал, уже не запоет... Запел дурак! Смотри, какой здоровый - килограммов пять будет!

А Коля, захлебываясь, все говорил, рассказывал, как он стоял, и как болели у него руки и ноги, и как он сомневался, и как потом падал, убитый под песню, смертельно ужаленный дробью, лесной певец.

- Ты слышал, дед, как он об землю шарахнулся!? Ба-бах! Я даже не ожидал! - говорил он в непрестанном, радостном смехе, в молодом своем счастье, не позволяя деду убирать птицу в мешок. - Не-ет! - говорил он. - Я его на руках понесу, а то он сомнется в мешке. Такой красавец! Что ты, дед? Я его на руках донесу!

А дед сумрачно улыбался и, как казалось внуку, очень завидовал, разглядывая теплую еще, с окровавленной, перебитой шеей птицу.

Выстрел был смертельным: ружье и в самом деле отличалось очень резким боем. Как говорят оружейники, дробь обладала силой рвать мышечные ткани и ломать кости, то есть делать то, что и полагалось ей делать, чтобы не оставлять подранков. А, как известно, глухарь - птица крепкая на рану. Этот же даже и не понял, наверное, что с ним произошло. Он не услышал выстрела, потому что пел и был глух. Просто оборвалась жизнь, и его не стало. А песня переселилась навсегда в Колю Бугоркова: он был, как и дед, очень чувствительным человеком.

Так, во всяком случае, думал он сам о себе и об этой охоте, когда они с дедом торопливо шли домой.

Шли, не оглядываясь, словно совершили набег на мирное селение и теперь с добычей возвращались домой, опасаясь погони.

Коля, как ребенка, нес глухаря, не замечая капель крови, которые падали из клюва птицы, пачкая штормовку и брюки.

Уже совсем рассвело, и лес, который ночью казался непроходимым, расступался перед беглецами, стелил им под ноги чистые полянки с озимой травой, которая робко еще зеленела в путанице полегших, мертвых стеблей. Идти было легко. Но радость уже улеглась и как бы ушла в глубину души, притихла до поры до времени. Только иногда улыбка на Колином лице выдавала ее.

|

ПОИСК:

|

© HUNTLIB.RU, 2001-2020

При цитированиее материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://huntlib.ru/ 'Библиотека охотника'

При цитированиее материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://huntlib.ru/ 'Библиотека охотника'